Michio Kuriki 栗木道夫

諸問題を造形言語や文章で日常の場へ落とし込む仕事人。先ず抽象度の高いイメージが先行し試行錯誤。その過程で気付く「何か」を重視する。それが作品の内容となるので「何か」のタイトルは最後にならないと決まらない。言語化はいつも苦労する。後日タイトルを変更する場合も多い。

Complication 2024-3 「2=(2の無限乗)」 (制作経過-1)

Complication 2024-2 (制作中・素材写真)「私達は生きていた」 (We were alive.) 別タイトル案は「(剪定と美化)≒(粛清と独裁)」。真逆の行為と思われているが、思考は「スッキリする」という感覚を両者とも持つ。独裁者にとって粛清は「スッキリ行為」と自覚されているのでは。「清々する」も同様。一つの言葉や概念が逆の意味を含む民族言語の話しはしばしば本に書かれている。ギリシャ語、ドイツ語など。これらの民族言語がラテン語化されて含みのある表現は単純化されたのだが、言語の深層には「表裏が同じ言葉として使われ得る構造」は残っていると思われる。同じ法律でも解釈によって表の顔を出す場合と、裏の顔を保証する事態も起きる。このテーマをミニマムな造形でストレートに表現しようともがいている最中。美化と粛清は脳内のニューロン・シナプスにおいて同じ回路を利用していると思えてならない。

Complication 2024-1 (制作経過-1) 「心の構造」 (Structure of the mind) おそらくガラスケースは使わない。この仮面の後に内面のブロックをセットし、台座と一体化させる予定。仮面と内面には隙間があり、変換装置を置く。この変換運動が「心の構造」。「外面(そとづら)と内面(うちづら)を絶えず行き来するのが「心」の実体」では。人々の他者関係は主に「仮面」あるいは「仮装」、「意図的に歪めた外面(そとづら)」であろう。すべての人はこういう心の構造を持っている。心とは自己の内部に存在するものではなく、内と外の間にあるインターフェース。

Complication 2023 「∴(ゆえに)からの脱出」 (Escape from Therefore) 「∴マーク」が付いた疑似餌は強力で人々の内面や行為のほとんどを支配している。激しい抽象によって∴から逃れる作品を創ったとしても、∴で構築された構造には対抗できない。「∴からの脱出」の模索は至難の作業となろう。「∴の壁」が世界を支配している。

Complication 2022 「行為への美的判断力」 (Ability to make aesthetic judgments about actions.)

第57回 神奈川県美術展 入選 (神奈川県民ホール)(厚木巡回展)

Complication 2022 「論を張って妄想に住む」 (Immerse yourself in logic and live in delusion.)

Complication 2021-B 「私の名前は自問」 (My name is "asking myself".) ゲーテ風タイトル(Goethean title)

Complication 2021-A 「かぐや姫」 (Princess Kaguya)

1965年、クラスに「かぐや姫」がおられた。その不思議な存在感で私の人生が決まった。別次元の存在が確かにあることに気付いた。原題:「佇まいの美しい人」(A beautiful person with a beautiful presence.)

Complication 2000 「硬直した概念芸術への疑念」 (Doubts about the rigidity of conceptual art.)

第36回 神奈川県美術展 入選

別タイトル(2024) 「人は生み出したものに執着し、それによって失ったものを見失う」 (People cling to what they have created and lose sight of what they have lost by doing so.)

Complication 1999 「権力から与えられた鍵」 (Keys given by authority) 第35回 神奈川県美術展 入選

「鍵」は私有権や個人主義の象徴と思われているが権力側の意図は違う。人の群れを治める穏健な手法だがそれだけではない。「Action」は「行為」を意味するだけでなく「作用」という重要な意味がある。「相互作用を抑制する」という隠された意図。我々は飼いならされている。

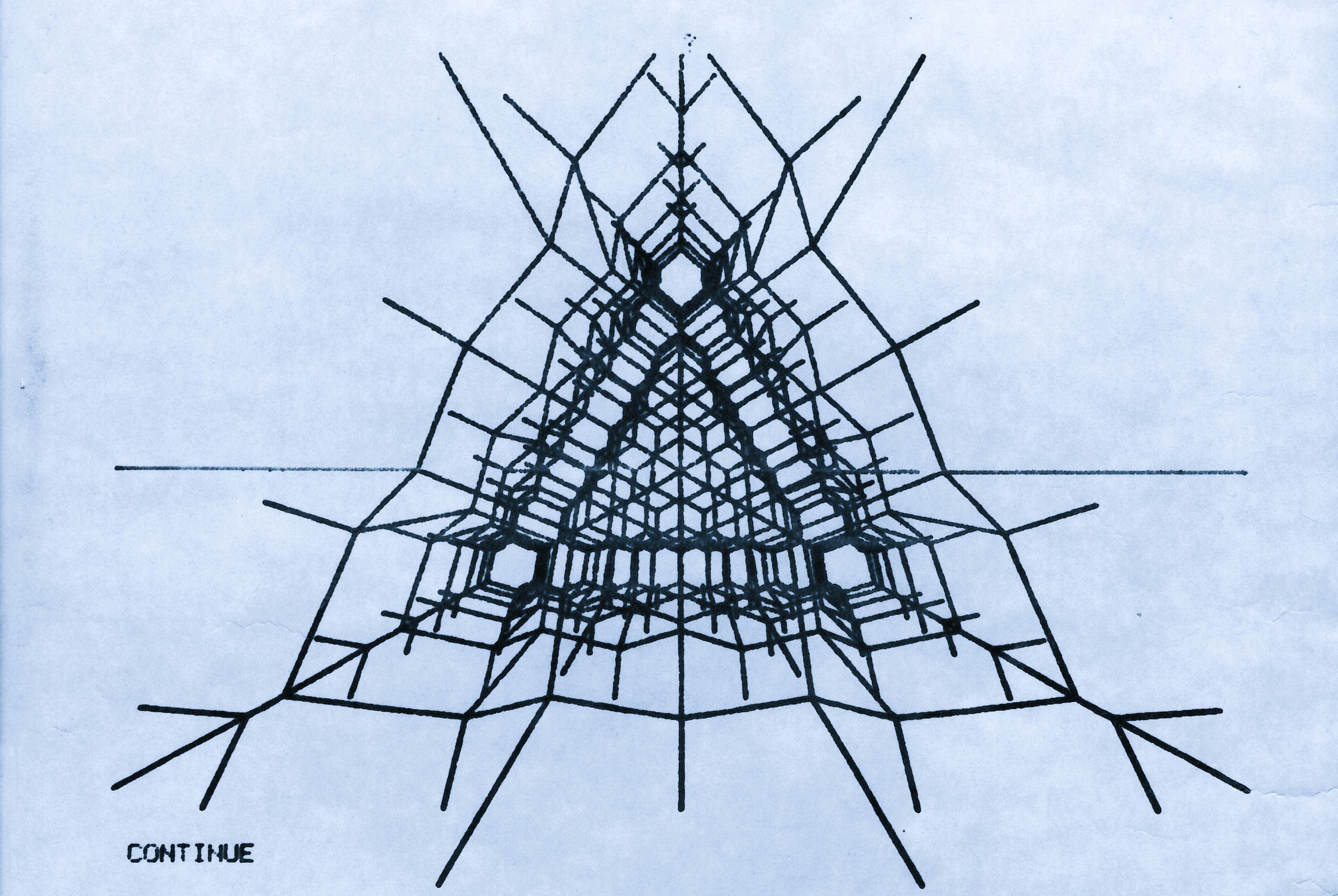

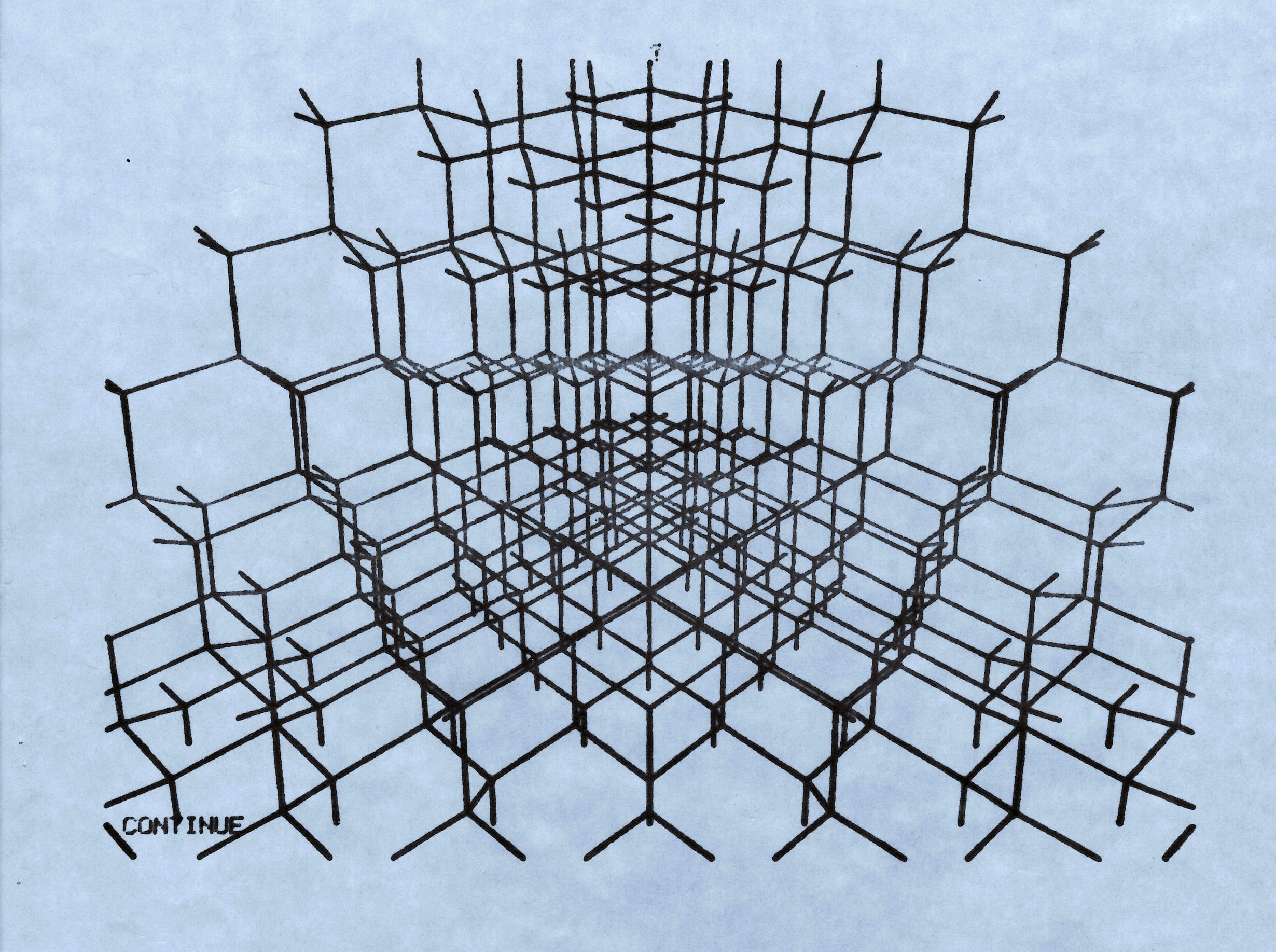

Complication 1976 「カーボン格子の三次元シュミレーション(ユークリット的デカルト座標の問題点)」 (Three-dimensional simulation of carbon lattices. Problems of Cartesian coordinates, a development of Euclidean geometry.) by Michio Kuriki and Jim Otis at University of Colorado USA (IBM & Fortran)

一般的な空間座標ではゼロ点から6軸(X、-X、Y、-Y、Z、-Z)、(前後、左右、上下)(東西南北上下)で表現し、3次元を均等に指示できると考える。しかし、ゼロ点から3次元を均等に指示できる座標軸は4軸で可能の筈だ。それは正四面体の重心線で、その交点がゼロ点となり、4本の軸は三次元空間を均等に指示する。3軸だと平面上では均等性はあるが3次元を指示出来ない。分子構造の多くは4軸座標に位置する。この4軸を6個組み合わせるとピッタリ6角形の亀の甲羅のような形が出来る。この組み合わせは2種類可能だがそれでも集合構造はピッタリ納まる。工作で4段分50個を作った。コンピュータは便利で段数はいくらでも指定できる。とりあえず10段組み合わせると上記の写真のようなカーボン格子(ダイアモンド格子)ができた。この格子構造を知っていたわけではなく、均等に三次元を指示できる軸なら立体構造ができるはずだ、という目論見から工作を始めた。案の定、ピッタリ納まった。この構造のプログラムを作り、コンピュータ上に三次元構造を作り、見る方向の変数を変えると、画面上に全く予想外のパースが次々と表示され興奮した。化学図式に6角形が出て来るのは、外部重力などの影響が極小の液体や気体中では4軸構造が基本格子の一つであるからだ。

photo by Hiroshi Katou

Complication 1973-D 「認識の試行錯誤」 (Trial and error in recognition)

Complication 1973-C 「機能が定まらない臓器」 (Organs with undefined function)

課題以外の自主制作。彫刻研究室の扉を開け「ぶきっつあん、いらっしゃいますが」。武吉氏、パーテーションの上から顔をだし、何事かといった表情。「作品を創ったので見て頂けますか」。二人そろって階段を降り作業教室へ。しばらく見ていたら「中を見せろ」。ヘルメットにブラウン管が付いて一体化している、その中のことだ。中は仕上げてなかったので「見せられない」「見せろ」の応酬。根負けして見せた。「ガラスケースに手袋とか作業靴をいれたら面白い」と言われたが、私は何も入れたくなかった。「何もない部屋」の体験型から後退して物化型になっている。体験型を発展させるべき時期だったと反省しているが、当時はいろんな事をしたかった。上記の題名は最近付けたものだが、当時は「人の脳は何をしているのか、その可能性に関心があった」。今になって思うに「見せるべきではなかった」。武吉氏も「見せろと言うべきではなかった」のではないだろうか。想像を掻き立てる、そして後は鑑賞者の内面での運動であろう。冷静に考えれば、武吉氏の言わんとしていたことは、「中を表現しろ」という指摘であったのだ。

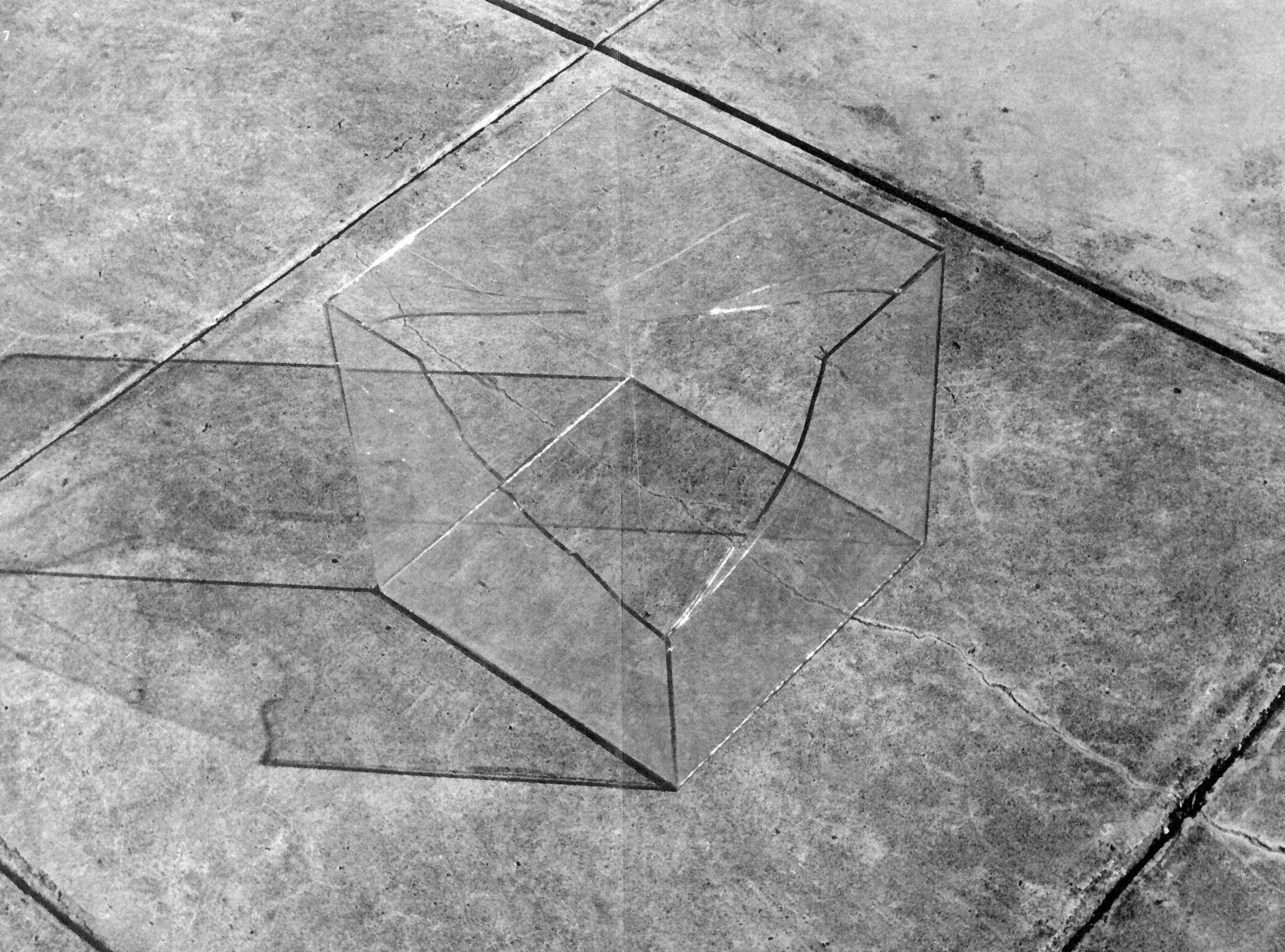

Complication 1973-B 「何もない部屋」 何もない部屋に最初に入り出てきた武吉教授「何もないよ」

以外な展開に表情を崩す。「滅多に見られない表情」。この時まで武吉氏は「作品は物化」と考えていた筈だ。

Complication 1973-B 「何もない部屋」 (1.8m立方、箱の内部はすべて白く塗装、天窓擦りガラス、最初の体験型作品)「empty room」「The First Experiential Artwork」 (1.8m cube, all inside the box painted white, skylight with frosted glass, ) 中央は井上武吉教授、右端は助手の馬場氏。2回目はどう解釈するか考えだした。表現には「物化」する以外に「体験」という手法があることに気付きだした。新鮮な空気を吸った様に清々しい表情になっている。

Complication 1973-B 「何もない部屋」 井上武吉教授に体験してもらった後の光景

彫刻科現代美術コースにはいつもこういう雰囲気があった。この段階では武吉氏のポーズから、体験を対象化しだしているのが判る。「体験型」と「物化型」の違い、奇妙だ。おそらく武吉氏の頭はフル回転。「オレならこうする」とか。

「この後、問題点の厳しい指摘が始まる」。私は手にしているノートに指示を書いている。「入る前の自分と変化があったら出てきてください」。作品の見せ方を指摘された。「工作室で一人黙々と作っている姿の方が良い」。つまり、作品に指示が付いていると反発される。これは致命的な欠陥だ。作品との接点は自然さがなければだめ、ということだろう。「体験型」という表現手法はいいが、これだけを提示したに過ぎず、やはり「何もない部屋」だった。3割成功7割失敗。「物化型」は内容が作品に固着し周囲の空気を変えない固有物的存在形式。「体験型」は周囲の空気を巻き込む。そこにはあらゆる問題との間に作用が生まれなけれが体験型あるいは環境型とは言えない。人が行為する全空間に浸透する「何か」をどう実現するかが難しい。「何か」は実在しなくてはならない。機能してなくてはならない。

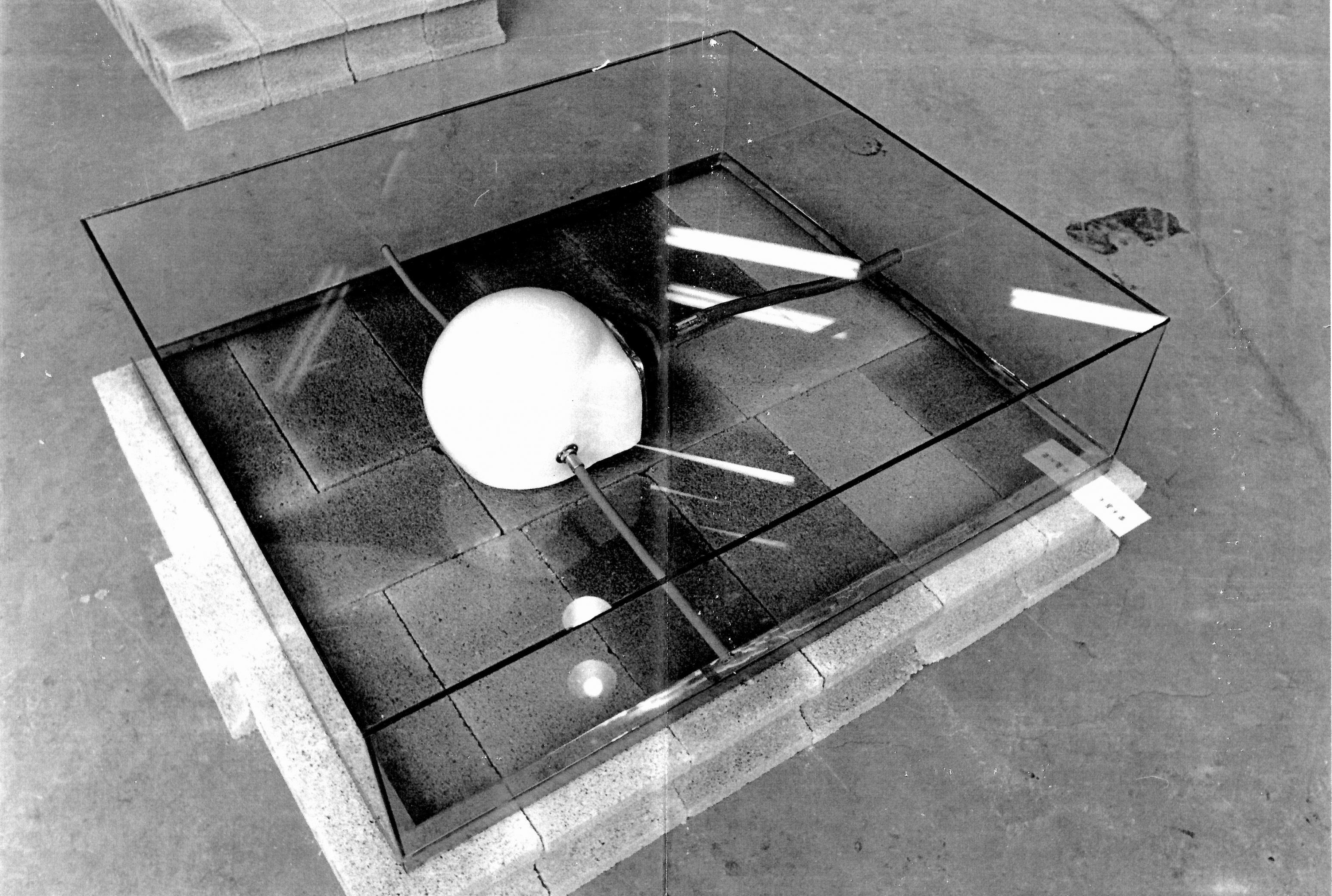

Complication 1973-A 「行為を箱に入れる」 ( Put the action in the box )

現代美術コースの初歩的課題「箱の中に特異な空間を造れ」。オブジェ的発想。課題制作は新任教授が個々の学生の力量を把握する方法として頻繁に使う手だ。「7つのビンに一週間分の生活ゴミを入れケースの中に並べる学生」「枝などを入れ詩的空間を創る学生」「コンピュータプログラム用パンチングゴミ(0と1)を詰め込んだ学生」・・・どれも課題を出した新任教授の想定内。新鮮味はない。私はケースに入れたらオブジェになってしまう事を避け、おそらく誰も試みたことのない「箱の中に行為そのものを入れる」作品を創った。私は一切説明せずに作業台に載せた。これを見た教授は虚を突かれた表情をうかべた。

「博物館で見かけるガラスケースに入った日本刀」と「実際に腰に差した日本刀」が同じ筈がない。「前者からは行為が抜き取られている」、後者は「行為そのものを実行する存在」だ。この作品は戦後抽象彫刻やモニュメントの第一人者の作家教授にもショックを与え、研究室に置かれる事になった(勿論この教授にも一切説明はしていない)。超一流の作家や評論家には言葉はいらない。私は自力で道を切り開いた手応えを感じていた。「ガラスの箱の一部が壊されているだけじゃん」と受け止める人達には感性も思考力もなく才能の片鱗も宿る筈がない。眼力のある大物ほど、この作品の深さ、難しさを瞬時(3秒以下)に知覚する。同級生は私の相手ではなく超一流作家が当面のライバルだ。その一流作家より深い思考と感性があることを結果として見せ付けた「会心の作」。

現代美術の鑑賞法(向き合い方)

注:「現在の現代美術」は「ゆるキャラ化」していて、美術のジャンルに入らないと私は感じてます。以後使用する「現代美術」という言葉は「ゆるキャラ化してない作品」の意味で使用します。

1970年前後から始まった表現法。それ以前(1960年前後)の美術は「抽象美術」と云われ、立体の場合「オブジェ」とも呼ばれていた。しかし、これらの表現方法は作品という実体に内容が密着し、「花は花」であり、「風景は風景」であり、「単なるイメージ」だったり、アクションペンティングにしても、その作品の意味や価値や感覚はキャンバスと密着したものだった。残念ながら現代美術と呼ばれる多くの作品もこの傾向が強く残っている。では本来的な意味での現代美術とは何か。それは「どうして作家はこういう事をしたのかという視点が表現の手法になった」ことだ。それを読み解く。それでも超一流の作家や評論家は感性をフル回転させ、初体験であるにも関わらず数秒でそれを見抜く。

難解な作家になると読み解くのに数年・数十年を要する場合もある。このような時間を要する作品・行為は、むしろ鑑賞者の方の見方が間違っているケースが多い。もっと高尚なコンセプトの行為ではないかと考えてしまう。しかし、そういう作家の作品を多数見ていくと、意外と既存の価値体系に納まっていることに気付く(例えばクリスト。)。美術の場合、作家は言葉で自分の作品を説明しない。言い方を換えれば、西洋的な指向性の特徴である「言い得ない何かに向かっての行為」を作品として提示してくる場合も少数であるがある。優れた行為にはこの様な本質的な指向性がある。

Complication 1973-Aの作品の場合、視覚で物理的構造を把握するのは簡単だ。ところが「どうして作家はこういう事をしたのか」を読む時に至ると、そこには手に負えないほど膨大な問題意識が存在する事に気付く。写実や抽象表現的オブジェはある意味完結している。誰が見ても同じ様な印象を受けるだろう。しかし、現代美術は鑑賞者に課題を投げかけ、自らの努力を要請する。鑑賞者に才能もなく、ものを見抜く力量がなければ「ゴミ捨て場にあった欠けたガラスケースを持ってきた」としか見えないだろう。提出日の朝一にガラス屋へ行き、教室に戻って厚板に挟み木槌で割り、エポキシ樹脂で接着し、硬化させ、昼飯抜きで組み立て、午後一の提出時間に間に合わせた。これは半日仕事ではなく、その数十倍の時間を費やしギリギリまで考え抜いた作品なのだ。

モデルさんの骨格に自然の美しさを感じ惚れ込んで夢中で制作。最低でもあと二週間時間が欲しかった。放課後、モデルさんから時間をとってくれると言って頂いたが実はモデル料を払うメドがなかった。二歩も三歩も上達できるチャンスだったのに・・。自然の魅力に集中できたのもモデルさんの心が澄んでいたからこそで感謝してます。(今でも悔やんでます。)

石膏像は高さ約110センチの台に置かれていた。画面の一番下が私の目の高さ。相当見上げたアングル。像の中心が視線の高さの場合、形は把握し易いが、見上げて描く場合にはその方法は通用しない。そこで見出した把握法は「部分が全体の中でどうハモッテいるか」「部分と他の部分はどうハモッテいるか」・・・言葉で言うのは難しいが「位置関係が醸し出す雰囲気で位置を掴む方法」。これは「極めて精度の高い方法」で、描き損ねると雰囲気が出ない、そこで再度、雰囲気を確認し、画面上での位置を決めていく。これ以外の方法は考えられないと50年以上経過しても確信している。

このデッサンは19歳2か月ほどの時のもの。その後美大で井上武吉教授は「1ミリ違えば違う言葉になってしまう」と言われていた。竹橋にある国立近代美術館で武吉氏の「間」という作品を観た時、造形言語の想像を超える緻密さに驚きを覚えた。そこには多彩なイメージが、「その位置、その角度でこそ」と定着していた。これこそ実力だと思い知らされた。(後日記:現在上記美術館で所蔵している「間」と私が1996頃見た「間」の作品とは異なる。上記の内容は私が見た作品の話しで、現在同美術館に問い合わせしている。現在の所在と写真を見つけ出したい。)井上武吉氏はその後モニュメントなど大きな作品を多く制作しているが、やはり「1ミリの違いの重要性」に言及している。この違いを感知する能力は超人的で、それ故に信頼と信用を得て、大きなプロジェクトを任されていたのだ。(上記の記述は古典~抽象をカバーする造形言語の話しであり、美術には他の手法もあるので、多様な手法への関心をこの手法だけで語れるわけではない。)